Zeitz, Jana Friederike

Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography

(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.

Research interests:

- The right to the city

- Social and spatial inequality

- Urban and neighbourhood development planning

- Housing market and allocation strategies

Contact:

Phone: + 49 (0) 231 9051-244

E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de

Das ILS beim Dortmunder Forum Stadtbaukultur

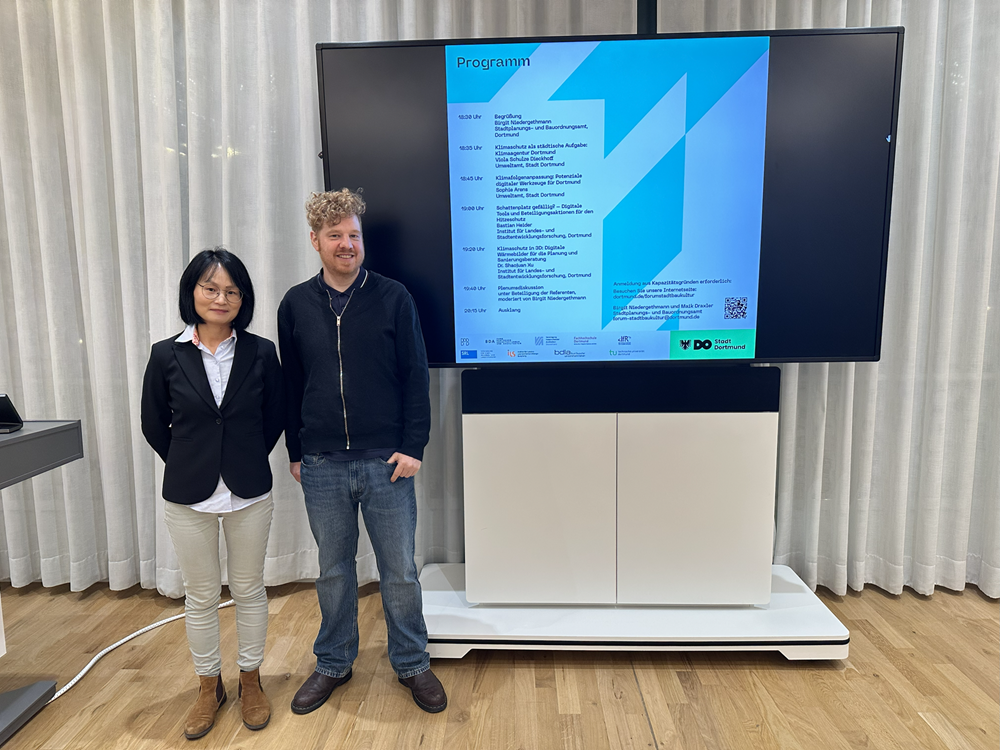

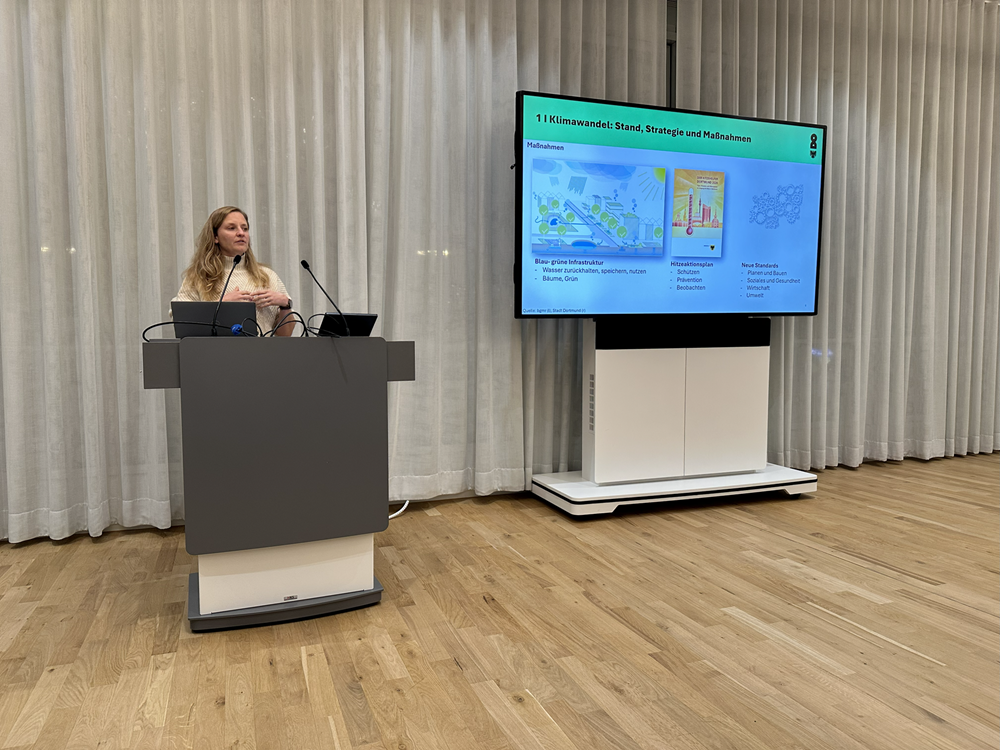

Die ILS-Wissenschaftler*innen Dr. Shaojuan Xu und Dr. Bastian Heider haben am 27. Oktober die Ergebnisse des Projekts CATCH4D im Dortmunder Rathaus präsentiert. Dabei wurden unter anderem die 3D-Wärmelandkarte des Dortmunder Stadtgebiets und ein 3D-Schattensimulationstool zur Analyse urbaner Hitzebelastung vorgestellt. Vom Projektpartner, dem Umweltamt Dortmund, gab es von Sophie Arens Informationen zum Durchgrünungskonzept der Stadt Dortmund. Zudem stellte Viola Schulze Dieckhoff die neue Klimaagentur der Stadt vor. Mehr…

Das ILS beim Dortmunder Forum Stadtbaukultur

Die ILS-Wissenschaftler*innen Dr. Shaojuan Xu und Dr. Bastian Heider haben am 27. Oktober die Ergebnisse des Projekts CATCH4D im Dortmunder Rathaus präsentiert. Dabei wurden unter anderem die 3D-Wärmelandkarte des Dortmunder Stadtgebiets und ein 3D-Schattensimulationstool zur Analyse urbaner Hitzebelastung vorgestellt. Vom Projektpartner, dem Umweltamt Dortmund, gab es von Sophie Arens Informationen zum Durchgrünungskonzept der Stadt Dortmund. Zudem stellte Viola Schulze Dieckhoff die neue Klimaagentur der Stadt vor.

Birgit Niedergethmann, Leiterin des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes, führte durch den Abend und leitete das Plenum am Ende der Veranstaltung. Dabei stellte das Publikum Fragen zu den Ergebnissen des Projekts und den Umsetzungsplänen der Stadt Dortmund.

Shaojuan Xu und Bastian Heider verwiesen auf die Informationen aus der 3D Wärmelandkarte die, auf Anfrage beim ILS oder beim Umweltamt, von Immobilieneigentümer*innen eingesehen werden können. So könnten die Eigentümer*innen direkt sehen, ob sich zum Beispiel die Energieeffizienz durch eine Dämmung des Daches verbessern lasse. So trage jede*r Einzelne individuell zum Energiesparen und zum Klimaschutz bei.

Das nächste Forum Stadtbaukultur findet 2026 statt.

ILS-TRENDS [EXTRA] 04/25: Geodaten für das Klima – Neue Ansätze transformativer Forschung

Die Zukunftsfähigkeit urbaner Räume entscheidet sich daran, wie entschlossen Städte heute auf die Doppelherausforderung von Klimaschutz und Klimaanpassung reagieren. Die Erschließung und Verknüpfung neuartiger (Geo-)Datenpotenziale und partizipativer Werkzeuge ermöglicht es Städten, Entscheidungs- und Planungsprozesse zu unterstützen, zu evaluieren und transparenter zu gestalten. Ein Team des ILS stellt im aktuellen ILS-TRENDS [EXTRA] die Ergebnisse des Projekts CATCH4D vor, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Klimaschutz und die Klimaanpassung der Stadt Dortmund mit einer innovativen Kombination aus datenbasierten Tools und konkreten Beteiligungsaktionen voranzutreiben. Zum Heft

To what extent is the REGIONALE in North Rhine-Westphalia a real-world laboratory? A regional development format put to the test

ILS Researcher Peter Stroms, Eyaiu Hassen, and Thomas Weith as well as Luise Porst from ZALF have published an article in the journal disP – The Planning Review. The article deals with real-world laboratories which can make an important contribution to initiating, researching and implementing transformative processes within society. In this context, the REGIONALE in North Rhine-Westphalia represents a highly interesting format, having frequently provided innovative and experimental regional development projects and new types of cooperation between stakeholders. Developing a set of criteria for real-world laboratories, this article examines similarities between the REGIONALE and the real-world laboratory approach and discusses both the possible opportunities and challenges that the real-world laboratory perspective could have for the REGIONALE and thus for format-oriented regional development. https://doi.org/10.1080/02513625.2025.2561515.Further current selected papers can be found here.

Forum StadtBauKultur: Werkzeuge für den Wandel – Digitale Ansätze für eine klimaresiliente Stadt

Immer deutlicher spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels. Auch digitale Werkzeuge können dabei helfen, den Wandel der Stadt mit Blick auf Klimaveränderungen zu begleiten. Diese stehen im Mittelpunkt des nächsten Forums Stadtbaukultur am 27. Oktober im Dortmunder Rathaus. Die ILS-Wissenschaftler*innen Dr. Shaojuan XU und Dr. Bastian Heider stellen dabei eine 3D-Wärmelandkarte des Dortmunder Stadtgebiets und eine 3D-Schattensimulationstool zur Analyse urbaner Hitzebelastung vor. Die Ergebnisse stammen aus dem Projekt CATCH4D. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf der Internetseite des Forums