neugenutzt. Neuigkeiten zur Transformation großer Handelsimmobilien

Ausgabe 02/2024

© Nina Hangebruch / ILS

Liebe Leser*innen,

in den letzten Wochen standen die Warenhausschließungen aus der nunmehr dritten Insolvenz des Galeria-Konzerns an. Damit hat sich die Zahl der früheren Karstadt- und Kaufhof-Warenhäuser seit 2020 mehr als halbiert. Mit Richard Baker und Bernhard Beetz haben sich zwei Investoren gefunden, die das Unternehmen Galeria von der insolventen Signa-Gruppe übernehmen und weiterführen. Es bleibt spannend, ob und wie dies gelingen wird.

Unser Projekt des Monats führt uns diesmal nach Frankfurt (Oder). Dort wurde ein kleines Kaufhausgebäude aus DDR-Zeiten saniert und umgenutzt. Aus unserer Sicht ein gutes Beispiel für frühere Handelsimmobilien, die nicht gleich die Dimension eines Warenhauses erreichen.

In der Rubrik Zahl des Monats geht es um die 73 Hertie-Standorte, die 2009 insolvenzbedingt geschlossen wurden. 15 Jahre später werfen wir einen Blick darauf, was aus den Gebäuden geworden ist.

Mit der Frage des Monats möchten wir Ihre Rückmeldungen aus der letzten Umfrage aufgreifen. Die große Resonanz aus Ihren Reihen hat gezeigt, dass eine große Herausforderung bei der Umnutzung ehemaliger Einzelhandelsgroßimmobilien im Umgang mit den (bisherigen) Immobilieneigentümern und deren Kaufpreisvorstellungen liegt. Wären Sie an einem Austausch dazu interessiert?

Die Rubrik Medien & Aktuelles führt uns zum kürzlich abgeschlossenen Insolvenzverfahren von Galeria Karstadt Kaufhof und zu den neuen Investoren. Wir geben Ihnen ein Update zur aktuellen Lage.

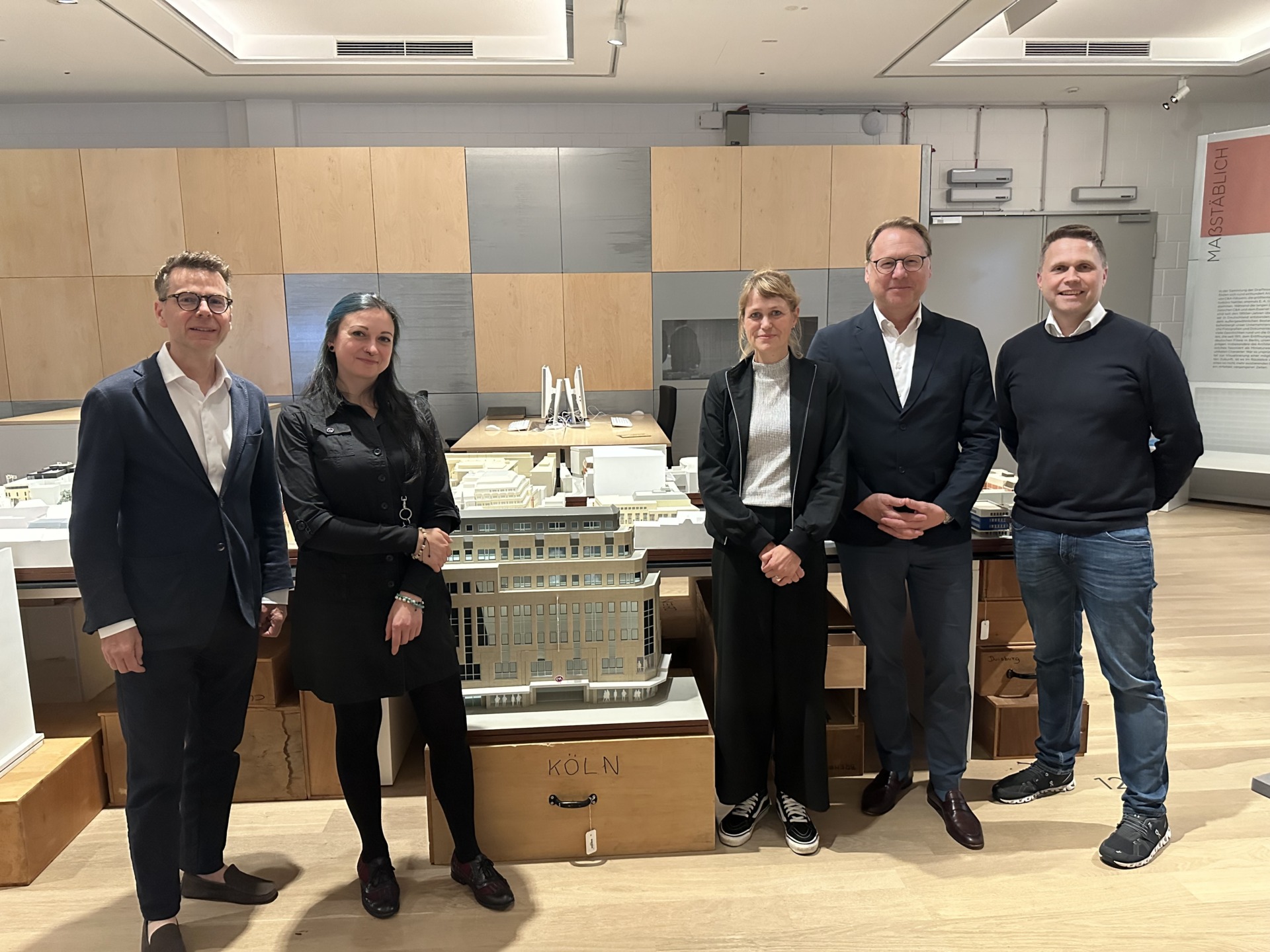

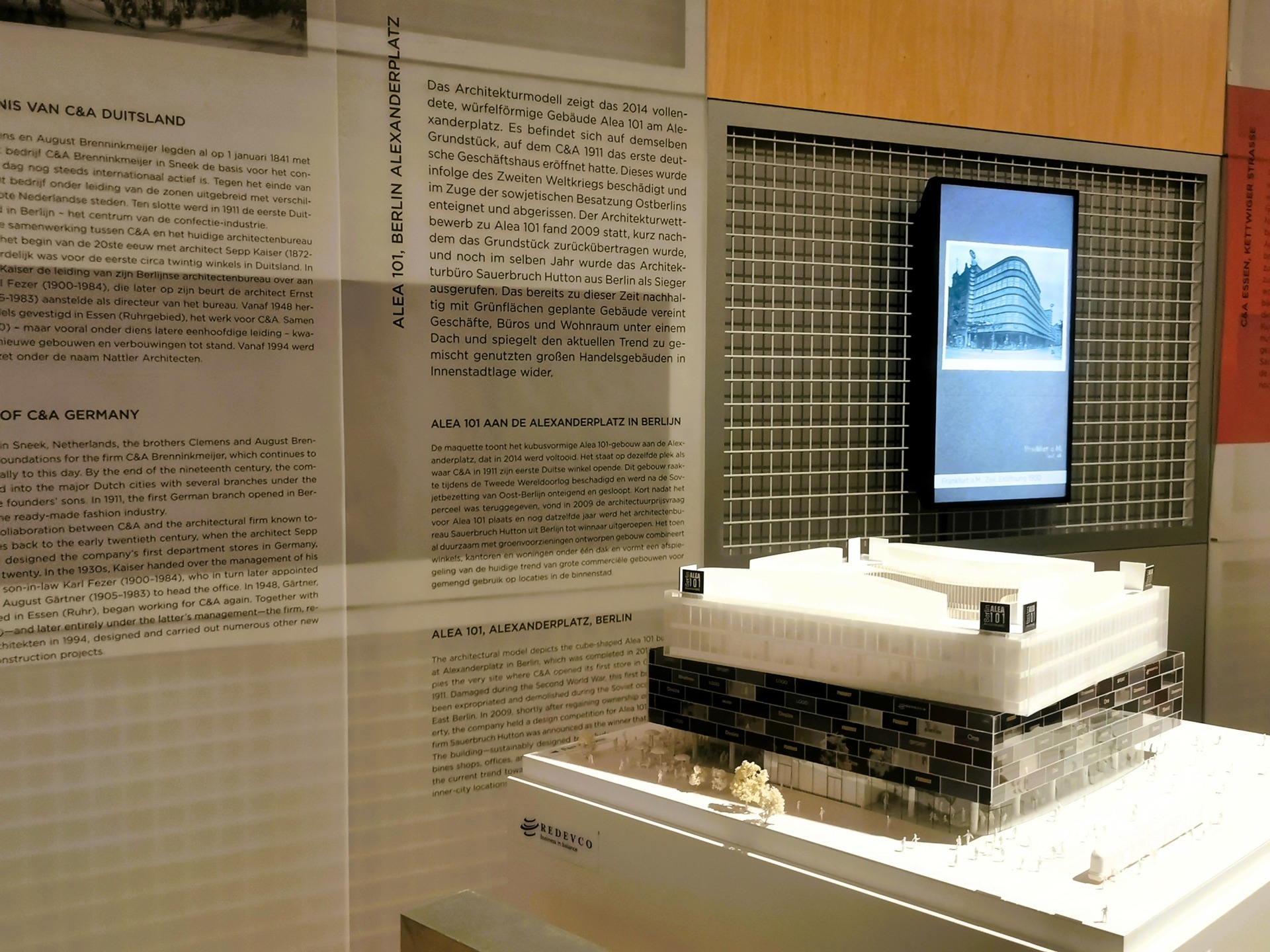

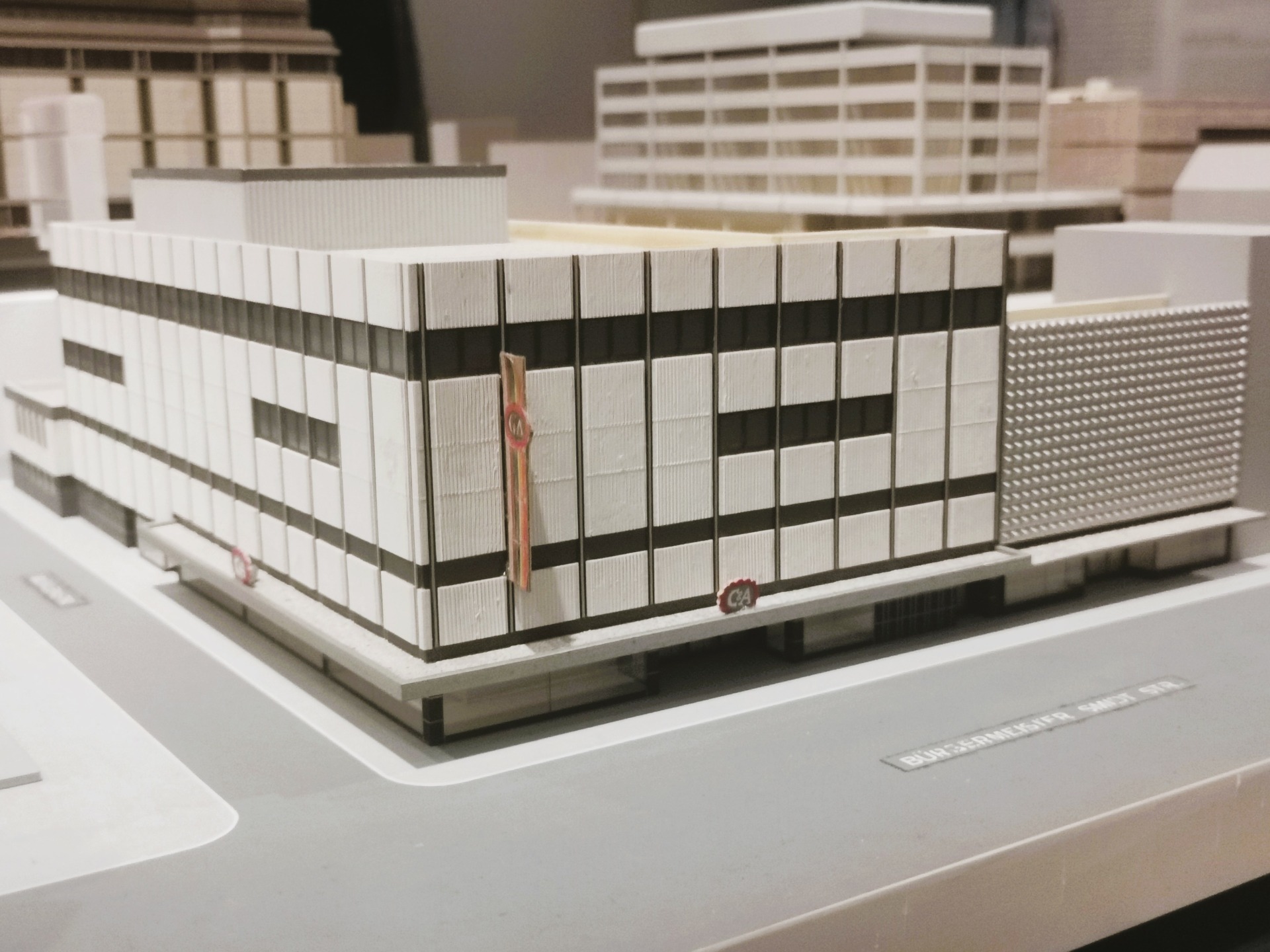

In der Rubrik Studien & Veranstaltungen weisen wir auf eine derzeit laufende, sehenswerte Ausstellung in Mettingen hin, die die Geschichte der Textilkaufhäuser von C&A nachzeichnet.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und sind bei Fragen zum Thema gern für Sie da!

Nina Hangebruch, ILS

© AdobeStock_213480180

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten uns Feedback zu unserem Newsletter geben? Sie haben Beratungsbedarf zur Umnutzung einer großen Handelsimmobilie in Ihrer Kommune und denken, dass Ihre Frage auch für andere Kommunen interessant sein könnte und in größerer Runde diskutiert werden sollte?

Dann melden Sie sich gern bei uns!

Nina Hangebruch ist Dipl.-Ing. Raumplanung und seit Anfang 2022 im ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung für alle Projekte rund um die Transformation großer Einzelhandelsimmobilien zuständig. Mit ihrem Erfahrungsschatz fällt ihr immer ein spannendes Projekt ein, wenn es um interessante Referenzen und Vorbilder geht.

E-Mail: nina.hangebruch@ils-forschung.de

Judith Artmann ist Referentin im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Nordrhein-Westfalen und koordiniert seit Januar 2021 die Landesinitiative Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen. In diesem Netzwerk arbeiten drei Landesministerien und 12 Partnerinstitutionen gemeinsam an der Stärkung der Innenstädte und Zentren.

E-Mail: judith.artmann@mhkbd.nrw.de

Monika Syska arbeitet als Projektmanagerin für die IMORDE Projekt- & Kulturberatung GmbH. Das Büro begleitet und unterstützt als Fachberatung der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt (vorher Netzwerk Innenstadt NRW) innerhalb des Netzwerkes Innenstadt NRW Kommunen bei den vielfältigen Herausforderungen im Rahmen der innerstädtischen Entwicklung.

E-Mail: syska@imorde.de